pre-Ordo Templi Orientis

Theodor Reuss, 1906

Lingam-Yoni oder

Die Mysterien des Geschlechts-Kultus

[AI generiertes Image]

|

Theodor Reuss’ Büchlein, Lingam-Yoni oder die Mysterien des Geschlechts-Kultus, erschien 1906 unter dem Pseudonym „Pendragon“ im „Verlag Willsson“ – einem Decknamen für Reuss selbst. Laut Titelblatt stützte er sich auf „alte und geheime Dokumente eines Ordens“, tatsächlich handelte es sich aber kaum um mehr als eine Übersetzung bzw. Kompilation aus den Schriften des viktorianischen Phallusforschers Hargrave Jennings (Phallicism, Celestial and Terrestrial, 1884; Illustrations of Phallicism, 1885; Phallism, 1889).

Der Text selbst entfaltet sich in einer einzigen Tonlage: Alles – von indischen Tempeltürmen über christliche Kuppeln bis hin zu den Kreuzen von Palenque oder den Haingöttern der Hebräer – wird auf die dyadische Einheit von Lingam und Yoni zurückgeführt. „Alle diese Türme, Kuppeln und christlichen Tempelgebäude sind Reproduktionen […] des aufrechtstehenden Phallus“ (S. 105). Selbst das Kreuz zerfällt in seine Grundelemente: „der Querbalken […] das weibliche Reproduktionsorgan […] der senkrechte Balken […] das männliche“ (S. 119). Die argumentative Struktur folgt einem kumulativen Prinzip: möglichst viele Beispiele aus unterschiedlichen Kulturkreisen werden addiert, um die behauptete Universalität zu stützen. Die Belege sind nicht systematisch kontextualisiert: Datierungen, lokale Bedeutungen und kulturinterne Quellen fehlen. Vielmehr werden Kreuzformen unterschiedlicher Epochen und Regionen ohne Differenzierung zusammengestellt. Die Methode ist durchsichtig: Wo Quellen mehrdeutige Lesarten zulassen, verengt Reuss den Interpretationsspielraum, bis am Ende jede Symbolik zur Sexualallegorie wird. Viele Textstellen deuten auf eine Grundannahme, dass Fruchtbarkeit/Sexualität das „Ur-Prinzip“ aller Religion sei (implizit S. 105; 119; 123). Diese Leitprämisse steuert die Quellenauswahl. Das ägyptische Crux Ansata mag Lebenszeichen, Nil-Schlüssel oder königliches Emblem gewesen sein – bei Reuss ist es unweigerlich ‚männlich‘ und ‚weiblich‘ (S. 123). Dass er es zuvor auch als ‚Schlüssel der Hölle und des Todes‘ (S. 122) etikettiert hat, stört ihn nicht: die Vielstimmigkeit der Symbolik wird kurzerhand zur Einbahnstraße umgedeutet – ein Verfahren, das gerade die behauptete Eindeutigkeit untergräbt. Auch das Alte Testament, das Reuss ausschließlich in Luthers Übersetzung zitiert, versieht er kurzerhand mit dem Etikett ‚Lingam-Yoni‘ (S. 126–128). Hier zeigt sich eine systematische Übertragung indischer Terminologie („Lingam-Yoni“) auf den alttestamentlichen Kontext – ohne Beleg aus Primärquellen. So entsteht eine „Universalgeschichte des Phallus“, deren suggestive Kraft aus radikaler Gleichmacherei resultiert, quellenkritisch jedoch auf tönernen Füßen steht. Auffällig ist, dass der Text selbst keinerlei expliziten Bezug zum O.T.O. nimmt. Warum? Es gab ihn noch gar nicht, respektive war er 1906 noch im embryonalen Zustand. Gleichwohl wird in der Anlage die Stoßrichtung erkennbar: die Konstruktion einer angeblich uralten, universalen Sexualmysterien-Tradition, aus der der Orden später sein Selbstverständnis speisen konnte. Inhaltlich ist das Buch weniger religionswissenschaftliche Analyse als vielmehr ein programmatischer Entwurf. Reuss konstruiert eine Traditionslinie, die seinen baldigen O.T.O. als Erben eines angeblich uralten, weltumspannenden Geschlechtskultes ausweist. Seine Beweisführung lebt von Formähnlichkeiten, Analogien und kühnen Umdeutungen, was weniger als Fehler denn als rhetorische Strategie zu verstehen ist: disparate Materialien werden in eine einzige machtvolle Tradition destilliert. Im kulturellen Klima um 1900 war diese Fixierung auf Sexualsymbolik kein Einzelfall. Sigmund Freud hatte bereits Die Traumdeutung (1900) und die Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie (1905) vorgelegt, doch deren Wirkung war noch begrenzt. Eine direkte Freud-Rezeption durch Reuss ist daher unwahrscheinlich. Beide schöpften aus demselben fin de siècle-Diskurs, der Sexualität als „Urgrund“ religiöser wie psychischer Phänomene verstand. Freud untersuchte Träume und Neurosen, Reuss Tempel und Sakramente. Gemeinsam war beiden die phallozentrische Deutungslust, doch methodisch und institutionell liefen ihre Strömungen auseinander. Mit der Ernsthaftigkeit eines viktorianischen Kompilators entwarf Reuss eine Theorie des „universalen Phallus“, die er zugleich zur Legitimation eines modernen okkulten Ordens heranzog. Lingam-Yoni gibt sich als religionswissenschaftliche Aufklärung, wirkt bei näherem Hinsehen jedoch wie ein Manifest über die Ursprünge des eigenen Vereinslebens. Die „Mysterien des Geschlechts-Kultus“ erklären weniger die alten Religionen, als dass sie die Selbststilisierung des O.T.O. vorbereiten. |

I. Abteilung.

Inhalts-Verzeichnis. Einleitung. Kapitel I. Ursprung des Gegenstandes des Werkes. Eigenthümlichkeit desselben. Definition von Phallusdienst. Phallaphoroi. Alter des Phallusdienstes. Alte Eidesformel. Pegasus und die Bacchus-Statuen. Siwa (oder Schiwah) und Prakriti. Fest der Fackel. Lucian und die syrische Göttin. Gemeinsamer Ursprung des Paganismus. Pagan-Zeremonien. Phallismus in Dahome. Die Entwicklung des Phalluskultus. Reinheit des Ursprungs. Auswüchse und Missbrauch. Phallische Anklänge in England. Kapitel II. Phallismus in den verschiedensten Ländern. Khem in Aegypten. Verrohung des Kultus in Aegypten. Der Phallus-Schwur. Gebräuche in Wales. Das Zwitter-Element. Charakter des Phallus. Phallus-Symbole der Gegenwart.Herodot und Bacchanalien. Priapus in Rom und Griechenland. Maachah, ein Priapus-Verehrer. Belphegor. Auswüchse des Priapusdienstes. Herkunft des römischen Priapus aus Aegypten. Catullus über Priapus-Verehrung. Formen des Priapusdienstes. Phallismus im allgemeinen. St. Augustinus. St. Fontin und Priapus. Phallismus in Frankreich. Neapolitanische Feste. Der Maibaum in Indien und Europa. Kapitel III. Phallismus in Indien. Phallus-Verehrung in Asien. Linga. Die Höhlen von Elephant. Lucian und der Tempel von Hierapolis. Zeremonie von Linga-puja. Die Frauen und der Lingadienst. Die Hindu und Kindersegen. Hochzeits-Tempel. Minderwerthigkeit der kinderlosen Frauen. Schravana und Dasaratha. Die zwölf Lingas. Argha. Stein-Verehrung. Unreine, entweihte Brahmanen. Brahmanen und Feuer. Fehde zwischen Linga- und Yoni-Verehrer. Sarti und Parvati. Kapitel IV. Mahadeva-Legende. Diodorus Siculus über Osiris. Ptolemäus Philadelphus. Die Vaishnavas. Hindu-Sekten. Seite 6 Anbetung der Matrix. Die weibliche Reproduktions-Verehrung. Fakirs und die Hindu-Frauen. Macht und Einfluss des Phallismus in Indien. Ursprung des Phallusdienstes in Indien. Hindu-Gebete. Kapitel V. Vergleiche zwischen Aegypten und Indien. Hindu-Soldaten in Aegypten. Brahm Atma, die atmende Seele. Wachstum der Hindu-Religion. Siwa-Verehrung. Benares. Lingayet. Eigenthümlichkeiten der Hindu-Symbole. Unparteiisches Urtheil über dieselben. Hinduismus als unsittlich verurtheilt. Kapitel VI. Crux Ansata und das Kreuz. Irrige Ansichten über das Kreuz. Heidnischer Ursprung des Kreuzes. Monumente und Grabdenkmale. Unveränderte Form des Kreuzes. Wirkliche Herkunft des Kreuzes. Das Kreuz im alten Amerika. Die Mond-Stadt. Das Malteserkreuz in vorchristlichen Zeiten. Dänische und indische Kreuze. Alte britische Kreuze. Ursprung des christlichen Kreuzes. Crux Ansata beschrieben. Alter desselben. Angebliche Bedeutung desselben. Der Nil-Schlüssel. Phallische Abstammung. Die Nil-Schlüssel-Theorie analysirt. Das Kreuz in alter biblischer Zeit. Crux Ansata das Symbol der Symbole. Crux Ansata als religiöses Symbol. Seite 7 Kapitel VII. Die Hebräer und Phallismus. Salomon und die heidnischen Götter. Alttestamentliche Charaktere. Die Verehrung von Hainen. Geweihte Säulen. Jakobs Säule zu Bethel. Phallusdienst bei den Hebräern. Ascherah und der Hain. Aschtoreth. Jüdischer Lingam. Salomons Laster. Baals Dienst. St. Hieronimus über Baal-peor. Jüdische Ansichten über Baal-peor. Götze Maachah. Seite 8

Einleitung.

Das Alte fällt und neues Leben blüht aus den Ruinen. Im Sinne dieses Ausspruches sage ich: Unsere Zeit ist eine Zeit des Überganges. Alte Ideen, alte Sitten, alte Anschauungen und Lebensgrundsätze verschwinden nach und nach, und neue Sitten, neue Ansichten und Lebensnormen, sogar eine neue Religion scheinen sich nach und nach aus unserer modernen westlichen Kulturgerährungsbewegung herauszubilden. Es ist nur natürlich, dass dieser Gärungsprozess auch wunderliche Blasen treibt, stellenweise sogar sehr viel Stinkgas entwickelt, ich brauche nur auf das ganz unheimliche Anwachsen der pornographischen Literatur, welche ihren Höhepunkt in »Karl Hetmann« erreicht haben dürfte, und auf die Dekadenz in den darstellenden und graphischen Künsten hinzuweisen, aber im Grunde genommen sind das doch bloss Begleiterscheinungen einer Periode des Werdens einer neuen Weltanschauung, vielleicht einer neuen Welt! Und wie im Grundgenommen trotz aller Neubildungen, trotz allen neuen Werdens es doch nichts absolut Neues gibt in der Welt, so knüpft auch die »neue« Weltanschauung, die neuen Sitten, die neue Religion an Altes an! Das Perverse in all den Auswüchsen modernsten Gärens ist aber in seinem Urgrund doch »göttlichen« Ursprungs, sie ist eine unbewusste Anknüpfung an die Urreligionskulten der ältesten Kulturvölker unserer Erde, eine meistens unbewusste Wiederbelebung des alten Geschlechtskultus in modifizierter Form. Angesichts des Umstandes, dass aber noch heutzutage über 120 Millionen Menschen, von denen über 100 Millionen Untertanen des Königs von England sind, einem Geschlechts- (Lingam-Yoni) Kultus anhängen, und trotz aller Bemühungen der christlichen Kirche diese Religion nicht aufgeben, entspricht es gewiss einem wahren Bedürfnis, authentisches Material über den Phallismus weiteren Kreisen zur Kenntnis zu bringen, und so gleichzeitig auch einen richtigeren und gerechteren Massstab zu finden, für die in ihren Auswüchsen zwar zu verdammende, in ihrem innersten Kern aber alte Gottes-Verehrung wiederbelebende, moderne Geschlechtskultusbewegung. Die Veröffentlichung dieses authentischen Materials dürfte ferner umsomehr angezeigt sein, als ja auch die katholische Kirche den Phallus-

dienst und den Lingam-Yoni-Kultus, wie so manches andere aus den sogenannten heidnischen Religionsgebräuchen, in versteckter Form mit übernommen hat, und im Marienkultus noch heute übt und perpetuiert.

Der Gegenstand, den wir in nachfolgendem Werke, das in sieben Bändchen zu je sechs Bogen erscheint, behandeln werden, entspringt zwar einem gemeinsamen Quell, hat eine gemeinsame Wurzel, aber sehr viele Zweige, die manchmal höchst komplizierte Formen zeigen. Der Kultus, dessen Beschreibung gegenwärtiges Werk gewidmet ist, stammt aus dem allergräusten, vorgeschichtlichen Altertum, war der herrschende Religionskultus während der höchsten Blüte der Kulturstaaten des klassischen Altertums, und ist noch ein lebender Faktor in unserer Zeit. Er ist verwoben mit der Entwicklung der grössten und mächtigsten Reiche der Welt, von denen die Geschichte uns berichtet, und heute noch auf das innigste verbunden mit den Sitten und dem religiösen Leben ganzer Völker, die zum grossen britischen Weltreich gehören.

Unser Material stammt zum Teil aus den geheimen, sozusagen heiligen Büchern eines alten Ordens, der seine Abkunft von den Aegyptern, Chaldäern und den Ureinwohnern Indiens ableitet, zum anderen Teil aber aus den

anerkanntesten Quellen unserer berühmtesten Forscher auf dem Gebiete der Kulturhistorik und Archäologie.

Als Beweis für unsere Behauptungen werden wir nicht nur alte Schriften oder mündliche Überlieferungen heranziehen, sondern auch noch existierende Monumente, Skulpturen, Steine und, für viele bisher räthselhaft gewesene, Inschriften und Symbole.

Ein derartiges Werk ist natürlich nicht für junge, unreife Personen bestimmt. Erwachsene Personen beiderlei Geschlechts können jedoch nur an allgemeinem Wissen und Verständnis der Welt, sowie der Menschen und deren Sitten und Gebräuche durch das Studium des von uns zu veröffentlichenden Materials gewinnen. Mancher Tartüff wird uns zwar ganz gewiss »Unsittlichkeit«, »Vergiftung der Moral« u. s. w. vorwerfen. Darauf sind wir gefasst, und erklären wir schon jetzt, dass dergleichen Angriffe uns nicht im geringsten Grade unangenehm sein werden. Dass bei der Behandlung eines Gegenstandes, wie es unser Werk bieten wird, manches berührt und beschrieben werden wird, das »Lüstlinge« beiderlei Geschlechts zu perversen Gedanken anregen kann, und wohl auch anregen wird, ist natürlich, kann uns aber nicht als Schuld treffen. Dem Reinen ist bekanntlich alles rein!

Zu einer Zeit, da das östlichste Reich, und jetzt mächtigster Vertreter sogenannten Heidentums, unseres Globus das mächtigste orthodoxe Reich des Abendlandes auf dem Schlachtfelde besiegt und blutig niedergeworfen hat, steht es uns Abendländern nicht mehr an, über die wilden Heiden da hinten im fernen Asien unsere Nase zu rümpfen, sondern es wird gut sein, zu bedenken, dass bald auch die Zeit kommen wird, einer neuen Völkerwanderung gleich, die Völker Indiens, durch die sich ausbreitenden Chinesen und Japaner verdrängt, an die Pforten Europas klopfen werden, und es wird sich dann zeigen, ob die christliche Religion in den abendländischen Völkern noch genügend Gottesglauben und Widerstandsfähigkeit gelassen haben wird, um die anstürmenden Massen der dem Geschlechtskultus dienenden Völker Asiens erfolgreich abzuweisen.

Um unseren europäischen christlichen Völkern eine derartige innere Widerstandsfähigkeit, die nur aus festem Gottesglauben fliesst, zu geben, wird es notwendig sein, die vielen Millionen von Schein-Christen dem alten christlichen Gottesglauben zurück zu gewinnen, oder aber eine neue Art Gottesglauben muss in deren Herzen feste Wurzeln gefasst haben. Wenn an Stelle des heutigen krassesten »Unglaubens« dann ein

»wirklicher lebendiger Glaube an eine Gottheit« getreten sein sollte, so würde es diesem neuen Gottesglauben keinen Abbruch tun, wenn selber sich sogar in einer Art symbolischen Phallusdienstes äussern sollte. –

Auf alle zukünftigen Verdächtigungen und Anschuldigungen antworten wir aber heute schon:

Honny soit, qui mal y pense!

Lingam-Yoni oder Phalluskultus.

KAPITEL I.

Ursprung des Gegenstandes des Werkes. Eigentümlichkeit und Charakter desselben. Definition des Wortes Phallusdientst. Phallophoroi. Phallephoria. Phallikos. Alter des Phallusdientes. Alte Eidesformel bei den Hebräern. Abraham. Pegasus und die Bacchus-Statuen. Siwa (oder Schiwah) und Prakriti. Fest der Fackel. Lucian und die syrische Göttin. Gemeinsamer Ursprung des Paganismus. Paganzeremonien. Phalluskultus in Dahome. Die Entwicklung des Phalluskultus. Reinheit des Ursprungs. Auswüchse und Missbrauch. Phallische Anklänge in England.Der Gegenstand, mit dem dieses Werk sich beschäftigen wird, ist von so eigentümlichem Charakter, so umgeben und eingehüllt in mystisches Dunkel und Unwahrscheinlichkeit, dass viele wohl bereit sind, das, was wir in diesem Buche beschreiben werden, als unmöglich und unglaubwürdig zu verurteilen, wenn wir nicht eine Unmasse von unwiderlegbaren Beweisen für die Tatsachen, die wir zur Kenntnis unserer Leser bringen werden, aufzuführen imstande sein würden. Nicht nur Schriften und Gebräuche, sondern auch Monumente, Denkmäler, symbolische Steine und bisher rätselhafte Inschriften werden unsere Mitteilungen stützen und bekräftigen.

Gleichviel wie unsere heutige Gesellschaft, die Vertreter der Lehre der christlichen Kirche, die Männer der staatlich privilegierten Wissenschaft u. s. w. über die Sache eben denken mögen, gleichviel wie verdammenswert auch die Auswüchse und sexuellen Missbräuche des Urgedankens sein mögen, so bleibt es doch eine nicht wegzuleugnende Tatsache, dass die Verehrung der männlichen und weiblichen Reproduktionsorgane die Basis der Religionen aller Kulturvölker des Altertums bildete, von hundert Millionen Menschen heute noch die Religion ist, und Spuren und Anklänge davon sogar in den höchst entwickelten christlichen Religionen unserer Tage noch zu finden sind.

Die Anbetung der männlichen und weiblichen Reproduktionsorgane muss als die älteste Form eines Gottesdienstes angesehen werden.

Diese Anbetung oder Verehrung der Reproduktionsorgane als Symbole der ewig sich erneuernden göttlichen Ur-Schöpferkraft ist Phallismus, Phalluskultus oder Lingam-Yoni-Dienst. Das Wort Phallos ist ein griechisches Wort und bedeutet das männliche Zeugungsorgan (membrum virile), daher Phallismus oder Phallusdientst. Phallos war insbesondere eine plastische Reproduktion des männlichen Zeugungsorgans, das bei den Prozessionen der Bacchusfeste als Symbol der schöpferischen Naturkraft öffentlich herumgetragen wurde. Man hatte im Griechischen verschiedene Worte und Ausdrücke für denselben Gegenstand, wie z. B. Phallephoria, Phallikos. Ferner wurden die Priester des Phallusdientstes

Phallobates genannt, und Ithyphalloi waren Männer als Frauen verkleidet, die unmittelbar hinter dem Phallus in den Prozessionen des Dionysius einherzogen. Dann finden wir die Bezeichnung Phallaphoroi als Namen für Männer in Schaffellen gekleidet, das Gesicht mit Russ oder schwarzer Farbe beschmiert, die in den Strassen umherliefen, Veilchen, Efeu, Kräuter aus kleinen Körbchen verkauften und kleine Nachbildungen des Phallos, aus rotem Leder gefertigt, umhertrugen. Das Wort ist zusammengesetzt aus Phallos, ein Stab oder eine Stange mit einem Penis am Ende, und aus Phero, ich trage.

Zwei Merkmale sind es, die beim Studium der Geschichte des Phallusdientes besonders hervortreten und unsere Aufmerksamkeit fesseln. Das hohe Alter des Phallusdientes und die ungeheure Ausdehnung, die derselbe über alle Teile der Erde gehabt hat.

Betreffs seines Alters ist es unmöglich, irgend einen historischen Datum oder eine bestimmt zu definierende Zeit als die Entstehungszeit des Phallusdientes zu bezeichnen, man weiss eben nur, dass er schon im vorgeschichtlichen grauen Altertum vorhanden war. Und was seine Ausbreitung anbetrifft, so war während vieler Jahrtausende der Phallusdientst der herrschende Religionskultus in den höchstentwickelten und menschenreichsten Staaten der betreffenden Zeiten der Erde. –

Richard Gough schrieb im Jahre 1785: Diejenigen, welche in das Dunkel der indischen Mythologie eindringen, finden, dass in den indischen Tempeln ein Gottesdienst geübt wurde, der ähnlich dem

Gottesdienst aller anderen Nationen der Welt war, und zwar wie er sowohl in den Zeiten deren Entstehens, wie zur Zeit ihrer höchsten kulturellen Blüte geübt wurde. Göttliche Verehrung wurde bei den Asiaten dem Phallus gezollt, bei den Ägyptern, Griechen und Römern dem Priapus, bei den Kanaaniten und den götzendienenden Juden dem Baal-Peor. Das Bild eines Phallus kann man in der Wanddekoration sehen, welche in Form eines Bandstreifens rund um den Zirkus zu Nimes läuft, ferner über dem Portal der Kathedrale von Toulouse und verschiedener Kirchen in Bordeaux. Der französische Forscher d’Ancarville hat zwei Bände geschrieben, um zu beweisen, dass Phallus-Verehrung die älteste Form der Gottesverehrung ist. Derselbe Autor behauptet, dass die Deifikation Bramas, genannt „Friedensprinz“, (Schiwah) Siwa oder „Mahadeva“ im Jahre 3553 vor Christi Geburt stattgefunden habe.

Mitte des 19. Jahrhunderts fand man in einer Höhle in der Provinz Venedig, damals noch unter österreichischer Herrschaft, ein Knochenhaus, und unter post-tertiären Überresten neben einer Nadel aus Knochen eine Tontafel, auf der in den rohen Umrissen ein Phallus eingekratzt war. Das ist das älteste bisher bekannte graphische Dokument für das Ur-Altertum der Phallus-Idee.

Als die nächstälteste zu bestimmende Periode für die Verehrung des Phallus kann man auf Grund der Bibel die Zeit Abrahams anführen. Um einem Eide bindende Kraft zu geben, legte man den Schwur derart ab, dass der Schwörende die Hand unter den Phallus desjenigen legte, der den Schwur ablegen

liess oder annahm. Im 1. Buch Moses (Gen. 24, 2, 29) heisst es: Lege deine Hand unter meine Hüfte u. s. w. Der Ausdruck „Hüfte“ ist eben nur eine Umschreibung für die oben beschriebene Handlung. Diese Form des Eides fand darin seine Erklärung, dass man das männliche Zeugungsglied als den geheiligten, edelsten und wertvollsten Teil des menschlichen Körpers betrachtete, indem es das Symbol der Vereinigung für die zartesten Beziehungen der ehelichen Verbindung war, der Sitz der Reproduktion des Geschlechtes und der Erhaltung der Familie, des Volkes, der Rasse war. (Gen. 46, 26; Exod. 1, 5; Richter 8, 30.)

Mit der Entwicklung dieser Ansicht wurde das Zeugungsglied als Symbol des Schöpfers und Gegenstand göttlicher Verehrung bei allen Völkern des Altertums, und aus diesem Grunde verlangte Gott einen Teil desselben als Unterpfand und Zeichen des Bundes zwischen Ihm und Seinem auserwählten Volke in der Zeremonie der Beschneidung. Daraus ergibt sich, dass man durch nichts einen Eid heiliger und feierlicher machen konnte, als dadurch, dass man das Symbol der Schöpfung, das Zeichen des Bundes mit Gott, die Quelle der Nachkommenschaft beim Schwur in die Hand nahm. Denn aus dieser Quelle konnte der hervorgehen, der den eventuellen Bruch des Eides an dem Schwörenden in späterer Zeit zu rächen imstande sein konnte.

Bei Aristophanes finden wir folgende Erzählung, die eine Erklärung über die Herkunft der Phallus-Verehrung bei den Bacchusfesten in Athen geben soll. Ein Boiotier namens Pegasus brachte einstmals einige Statuen des Bacchus nach Athen, wurde aber von den Athenern mit grösster Verachtung behan-

delt und der äussersten Lächerlichkeit preisgegeben. Die Gottheit, aufgebracht und empört über die ihr angetane Schmach, rächte sich an den Athenern dadurch, dass sie alle männlichen Einwohner Athens mit einer epidemischen Krankheit heimsuchte, die im männlichen Glied ihren Sitz hatte. Als man nun das Orakel befragte, wie man die Ausbreitung dieser schmerzlichen und abscheulichen Krankheit am besten verhindern und Heilung von derselben erlangen könnte, wurden die Athener angewiesen, Bacchus mit all dem seinem Ritus eigenen Pomp und unter Beobachtung aller Zeremonien seines Gottesdienstes in die Stadt einzuholen und in öffentlichen Prozessionen umherzutragen. Die Weisungen des Orakels wurden befolgt, und um die beleidigte Gottheit noch weiter zu besänftigen und Abwendung der Epidemie zu bewirken, wurden als Opferzeichen Nachbildungen des Phallus auf Stangen in der Prozession des Gottes mit umhergetragen.

Eine ähnliche Sache wird im 1. Buch Samuelis (5 und 6) beschrieben. Die Philister hatten die Bundeslade geraubt. (Die Bundeslade wird von den Eingeweihten als Symbol für das weibliche Reproduktionsorgan betrachtet.) Als Strafe dafür wurden sie zu einem heimlichen Ort (den Geschlechtsteilen) von einer verheerenden epidemischen Krankheit befallen. Sie befragten darauf ihre Priester, wie sie die Seuche abwenden könnten. Die Priester trugen ihnen auf, unter anderen Sühneopfern fünf goldene Abbildungen des mit der Krankheit befallenen Körperteiles zu machen und selbe dem Gott Israels zu weihen. Das taten sie, und so wurden die Philister von der Seuche wieder befreit.

Die Hindus haben folgende Legende bezüglich des gleichen Gegenstandes. Eine Anzahl religiöser Hindus hatten vor langen, langen Jahren wegen ihrer grossen Frömmigkeit im Volke den Ruf der Heiligkeit erlangt und genossen hohes Ansehen und Verehrung. Aber im Inneren ihres Herzens waren diese frommen Leute nicht rein, und ihre geheimen innersten Gedanken und Beweggründe waren nicht in Übereinstimmung mit ihren äusseren Handlungen und ihren frommen Worten. Äusserlich bekannten sie sich zur Armut, aber innerlich geizten sie nach den Schätzen dieser Welt. Die Prinzen und Edlen des Landes sandten ihnen fortwährend Geschenke. Äusserlich schienen sie sich von der Welt und deren Genüssen abzuschliessen, aber in ihren Wohnungen waren sie übel Wohlleben ergeben und hatten zahlreiche Konkubinen. Da den Göttern aber nichts verborgen bleibt, so beschloss Schiwa (Siwa), die Heuchler der öffentlichen Schande preiszugeben. Schiwa veranlasste Prakriti (Natur), ihn zu begleiten, und er selbst nahm die Gestalt eines lieblich aussehenden Pandaram an. Prakriti nahm die Gestalt eines Mädchens von unbeschreiblicher Schönheit an. In dieser Gestalt begab sich Prakriti an den Ort, wo die scheinheiligen Frömmler mit ihren Schülern und Anhängern versammelt waren, um beim Aufgehen der Sonne ihre rituellen Gebete und Waschungen vorzunehmen. Als sie sich denselben näherte, blähte der frische Morgenwind ihre Gewänder und verriet den Versammelten ihre herrlichen und köstlichen Formen, die die Gewänder eigentlich verbergen sollten. Mit züchtig niedergeschlagenen Augen, doch manchmal unter den Augenlidern hervor einen

schwärmerisch scheuen Blick werfend, bat sie mit bezaubernder Stimme, zu den Morgenopfern zugelassen zu werden. Die Frömmler massen sie zuerst mit Erstaunen, dann aber schienen sie ihre Blicke nicht mehr von der entzückenden Erscheinung abwenden zu können. Die Sonne erschien, aber die Reinigungszeremonien waren vergessen, man dachte nur mehr an die Verehrung der so Liebliche. Sie vergassen ihre sonstigen angenommenen würdevollen Manieren und umschwärmten sie wie die Fliegen eine Lampe, die vom Glanze des Lichtes geblendet werden. Sie überhäuften die Liebliche mit Fragen, woher sie käme, wohin sie ginge, beschworen sie zu bleiben, baten sie, ihnen lieber den Tod zu geben, als sie wieder zu verlassen; flehten sie an, sie möge ihnen gestatten, ihr als Sklaven zu dienen, sie in der Betrachtung ihrer Schönheit vergehen zu lassen — und hier versagte den Frömmlern die Stimme, die Seele schien ihnen zu entfliehen, die öffentlich zur Schau getragene Askese und alle Schwüre waren vergessen, die Politik der Scheinheiligkeit war mit einem Schlage vernichtet.

Während die Frömmler fern von ihren Behausungen sich ihrer entfachten Leidenschaft hingaben, begab sich Schiwa in die Dörfer der Frömmler, spielte ein musikalisches Instrument und sang dazu nach Art der frommen Bettler. Der Klang seiner Stimme veranlasste die Frauen, ihre Häuser zu verlassen, um den Sänger zu sehen. Da er so schön und herrlich anzusehen war wie Krischna von Matra (der Apollo der Hindu), verloren die Frauen ihre Sinne. Einige warfen ihm ihr kostbares Geschmeide zu, andere warfen ihre Gewänder ab, ohne sich

darum zu kümmern, dass sie damit den Ort der geheimen Freuden und Vergnügungen entblössten, den sie sonst eifersüchtig verhüllten. Alle aber umdrängten den jugendlich schönen Sänger und baten ihn zu bleiben, damit sie ihm dienen und Freuden geniessen lassen könnten. Der Pandaram fuhr fort zu spielen und die Liebeslieder von Kama, Krischna und Gopia zu singen, und mit Lächeln, gefüllt vom süssesten Verlangen, führte er die Frauen in einen nahe gelegenen Hain, der dem Vergnügen und der seligen Zurückgezogenheit gewidmet war. Die Sonne begann den Abendhimmel zu vergolden, worüber die Frauen nicht böse waren.

Der Verschwendung im Vergnügen folgt das Verlangen nach Ruhe. Schlaf schloss die Augen und beruhigte die Sinne. Als der Morgen erschien, war der Pandaram verschwunden. Verschämt und beschämt schlichen sich die Frauen in ihre Häuser. Um dieselbe Zeit kehrten die scheinheiligen Männer von ihren Vergnügungen mit Prakriti zurück. Die Tage, die folgten, waren Tage der Verlegenheit und Beschämung. Das Volk merkte jedoch nunmehr, dass die Frömmler nicht die heiligen Leute waren, für die sie gerne gehalten wurden, und dass deren Weissagungen nicht eintrafen. Nach und nach verliessen die Schüler und Anhänger selbe, und die Prinzen und Noblen sandten keine Geschenke mehr. Die Frömmler sammelten sich endlich in ernster Konzentration und entdeckten so, dass Schiwa selbst der Urheber ihrer Blossstellung gewesen war. Sie suchten sich nun an Schiwa zu rächen, indem sie Zauberopfer brachten und Beschwörungen vornahmen. Da aber alles nichts nützte, sammelten sie

alle ihre guten Werke, Gebete, Opfer und Bussen und verlangten dafür nur das eine, dass ein verheerendes Feuer Schiwas Zeugungsorgan vernichten solle. Entrüstet über diesen Wahnwitz der Frömmler kehrte Schiwa das erflehte Feuer gegen die ganze menschliche Rasse, und dieselbe würde wohl bald ausgerottet gewesen sein, wenn nicht Wischnu, alarmiert über die drohende Gefahr, Schiwa veranlasst hätte, seiner Wut Einhalt zu tun. Schiwa liess sich erbitten, aber er befahl, dass fortan in seinen Tempeln die Körperteile verehrt werden sollten, die die Frömmler bei ihm zu vernichten versucht hatten.

Manche Forscher glauben den Ursprung des Phalluskultus, sowohl des indischen wie des ägyptischen Zweiges desselben, in Syrien suchen zu müssen. Diese Gruppe von Forschern beruft sich auf Lucians Schrift über die syrische Göttin Myllita. In dieser Schrift teilt Lucian mit, dass bei den alten Syrern das höchste und heiligste Fest „das Fest des Scheiterhaufens oder Fest der Fackel“ oder kurzweg „Fest des Feuers“ war. Der Name dieses Festes ist verschieden übersetzt worden. Es wurde beim Beginn des Frühlings in Hierapolis gefeiert, und die dabei üblichen Opfer und Gebräuche waren von der ausschweifendsten Art. Alles war dabei im grössten Massstabe und mit der grössten Verschwendung angelegt, Tausende von Bewohnern der Umgebung und benachbarten Gegenden strömten zu diesen Festen in Hierapolis zusammen, und um die Feierlichkeit und den Glanz der Feste zu erhöhen, brachten sie sogar noch ihre eigenen Götter mit. Die merkwürdigste Seite der Zeremonien dieses Festes war jedoch, dass, nachdem sich die Priester gegen-

seitig gegeisselt und mit Messern blutig geschnitten hatten, einige derselben nicht eine Nachahmung des Phallus, sondern den eigenen richtigen Phallus der Göttin als Opfergabe darbrachten. Einer der jungen Männer (oder auch mehrere) wurde im Verlaufe der Zeremonie auf einmal von einem Paroxismus befallen, riss sich die Kleider vom Leibe, sprang unter die versammelten Galli, raffte eine Art Dolchmesser (das zu diesem Zwecke jedenfalls daselbst immer bereit gehalten wurde) auf, schnitt sich damit seinen eigenen Phallus ab und rannte mit dem abgeschnittenen Glied in der Stadt umher. Die Bewohner desjenigen Hauses, in das er das Glied warf, mussten ihn mit einer ganzen Garnitur Frauenkleider versorgen und ihm allen Schmuck schenken, den zu tragen für eine Dame üblich war und wie es ihrem Stande entsprach.

Dieser greuliche und verabscheuungswürdige Akt der Selbstverstümmelung hatte eine zweifache Begründung und Erklärung. Erstens sollte damit das geopfert werden, was dem Menschen das Wertvollste und Wichtigste ist, das Organ zur Vollziehung des göttlichen Schöpfungsaktes; zweitens wollten die Überfanatisierten einen öffentlichen Beweis ihrer zukünftigen lebenslänglichen »Jungfräulichkeit«, die wieder aus anderen mythologischen Gründen von Menschen erstrebt wurde, geben.

Die syrische Göttin kann man als Personifikation der gebärenden Erde, als die Cybele der Griechen betrachten. Der ohrenbetäubende Lärm bei diesen Festen hatte auch symbolische Bedeutung. Es sollte damit angedeutet werden, dass konvulsive Vorgänge im Innern der Erde stattfinden, bis es zur Geburt von Leben kommt. Bei den Festen der Dea Syria

der Babylonier fanden dieselben Instrumente, Geräte, Gegenstände Verwendung, wie bei den phallischen Festen und Zeremonien der Indier. Bei den letzteren reicht deren Anwendung und Verwendung bis in die grauesten vorgeschichtlichen Zeiten und sind unwiderleglicher Beweis dafür, dass seit undenklichen Zeiten die Schöpfungskraft im Zeugungsorgan anstatt des Schöpfers selbst göttliche Verehrung genoss.

Von Eingeweihten wurde jedoch der Göttin eine weit universellere Bedeutung gegeben. Sie war diesen Eingeweihten die Personifikation der Universal-Urkraft. Dieser Charakter der Gottheit fand rituelle Verehrung und Ausdruck in einer anderen merkwürdigen und ganz eigentümlichen Zeremonie und merkwürdigem Gebrauch. Dieser Gebrauch erinnert an die tanzenden Mädchen Indiens, die öffentliche Freimädchen waren, aber Gottesfrauen genannt wurden. Alle weiblichen Anbeter und Verehrer der Göttin Mylitta, sowie alle ihre weiblichen Geweihten mussten sich mindestens einmal in ihrem Leben in den Hallen des Tempels der Göttin irgend einem Fremden preisgeben. Zu diesem Zwecke war der Tempel der Göttin mit langen offenen Säulenhallen und Wandelgängen versehen, die dazu dienten, dass der Vorübergehende ganz ohne jede Behinderung eine der darinnen wandelnden Frauen für sich aussuchen konnte. Hatte der fremde oder einheimische Wanderer seine Wahl getroffen, so warf derjenige, der er sich ausgesucht hatte, eine Silbermünze in den Schoss, und die Betreffende musste sich nun dem Fremden ohne jeden Widerspruch preisgeben, ganz wie er es verlangen mochte und gleichviel wie hässlich oder abschreckend er

auch sein mochte. Sie durfte auch das Silberstück nicht zurückweisen, das war gesetzlich verboten. Diese so empfangenen Silbermünzen wurden als geheiligt betrachtet und dienten zur Bereicherung der Tempelschätze dieses Ritus. Jede weibliche Person des Landes ohne jede Ausnahme, ob hoch oder niedrig, reich oder arm, ob Frau eines Fürsten oder eines Bauern, musste sich ganz gleichmässig dieser unvermeidlichen Zeremonie der Einweihung in die Mysterien der Mylitta unterziehen. Den einzigen Vorzug, den reiche und hochgestellte Frauen sich verschaffen konnten, war der, dass alle, die eine zahlreiche Dienerschaft besassen oder zu dem Zwecke sich anschaffen konnten, die ganze Dienerschaft bis zu den Toren des Tempels mitnehmen konnten, und sie selbst innerhalb derselben in Wagen warten durften, bis ein Fremder gewählt haben mochte. Durch den Aufwand zahlreicher Dienerschaft in der Nähe des Wagens hoffte manche Dame edler Herkunft oder von hohem Range, Männer niederen Ranges und Standes möglicherweise fernzuhalten, selbe gewissermassen einzuschüchtern, so dass sie wenigstens nur Männern ihres eigenen Standes und Ranges sich hinzugeben hätte. Immer gelang diese List natürlich auch nicht. Es wird im Gegenteil berichtet, dass gerade dieser Aufwand von Dienerschaft, also äusserliche Beurkundung hohen Standes, oder grossen Reichtum, unerwünschte »Moments-Freier« anzog, und zur Werfung der Münze veranlasste!

Sexualopfer gleicher oder ähnlicher Art wurden auch in Indien zur Zeit der Frühjahrs- und Herbst-Äquinoktien dargebracht.

Die sämtlichen bekannten Modifikationen des Paganismus in allen Teilen der Erde stammen aus einer gemeinsamen Urquelle. Zeit und Ort dieser Urquelle lassen sich aber nicht bestimmen. Was darüber geschrieben wird, ist nur Spekulation. Der intensivste Wunsch des Orientalen (unter Orientale ist hier nicht nur der Eingeborene Asiens, sondern auch der Afrikas, insbesondere die Ägypter und deren Kulturvorgänger zu verstehen) war die Sicherung der Nachkommenschaft und Gründung einer an Kopfzahl reichen Familie. Es liegt daher ganz nahe, dass er infolge dieses intensiven Wunsches zur Verehrung desjenigen Organs kam, durch dessen Kraft allein sein Wunsch erfüllt werden konnte. Das Organ wurde ihm ein heiliger Gegenstand, dem man göttliche Anbetung schuldig wurde; und so entstand der Phalluskultus, dem ganz gewiss jeder unreine Gedanke fern lag. In seinen Uranfängen war der strenge, heilige Ernst dieses Dienstes durch keine Frivolität und keine lasterhaften Auswüchse und Missbräuche verfälscht und geschändet.

Dieser Wunsch der Sicherung möglichst zahlreicher Nachkommenschaft findet heute noch in Dahomé in einem Phalluskultus rohester Form seinen Ausdruck.

Jede Strasse von Whydah bis zur Landeshauptstadt ist dekoriert mit dem Symbol der Zeugungskraft. Diese Dahomé-Phalli sind aus Ton gemachte Figuren, die in Grösse von der eines übernatürlichen Riesen bis herunter zu der eines Zwerges variieren und aus deren Leibesmitte übertriebene grosse, und ausser allem Verhältnis zur Grösse der Figur stehende, Zeugungsorgane horizontal hervorstehen. Manche dieser »Lebensbäume« erreichen fast die Stärke und

Länge von Gartenpfählen und sind mit Palmöl eingeschmiert. Die Frau, welche Mutter werden will, besorgt die Ölung des Gliedes und erfleht dabei vom Gott Legba Nachkommenschaft. Weibliche Legbas (Figuren mit Darstellungen des weiblichen Reproduktions-Organes) sind seltener als die männlichen Legbas. Ein englischer Forscher konstatierte vor ungefähr fünfzehn Jahren, dass auf zwölf Phallusfiguren immer erst eine Figur mit Darstellung des weiblichen Organs kam. Auch diese zeichnen sich durch unmässige Grösse des Organs aus und werden ebenfalls bei der Anbetung geölt. Indem wir uns von dieser rohesten Form des Phalluskultus abwenden, wollen wir noch Voltaire zitieren, der sagte: Es ist unmöglich, annehmen zu wollen, dass zügellose und ausschweifende Sitten ein Volk zur Begründung von religiösen Zeremonien führen konnte. Man muss vielmehr zugeben, dass der Grundgedanke der war, einer Gottheit Ehren und Opfer darzubringen unter dem Symbol des lebenzeugenden Organs, und dass dieser Kultus zur Zeit der einfachsten und reinsten Sitten entstanden ist. Dass der Ursprung des Phalluskultus ein reiner und aus naivem, einfachem Gemüt hervorgegangener war, das steht ohne Zweifel fest. Es war eben nichts anderes als eine allegorische Verehrung der mystischen Vereinigung zwischen Männlich und Weiblich, die durch die ganze Natur als die einzige Möglichkeit der Erhaltung und Fortpflanzung des Lebens sich dokumentiert.

Obgleich also der Ursprung des Kultus ein reiner war, so muss doch zugegeben werden, dass in späteren Zeiten schwere Auswüchse denselben befleckten. In Rom nahmen die durch den Kultus hervor-

gerufenen Exzesse eine derartige Ausdehnung und solche verabscheuungswürdige Formen an, dass der Senat eingreifen musste, um dem zum öffentlichen Skandal gewordenen Kultus Einhalt zu tun. Die Rasereien der bacchanalischen Feste wurden unterdrückt, und die Feste selbst beziehungsweise deren phallische Zeremonien wurden ganz wesentlich modifiziert.

Diese und ähnliche Auswüchse und Missbräuche, die der Phalluskultus nicht nur in Rom, sondern auch in anderen Ländern mit sich brachte und im Gefolge hatte, führten dazu, dass die Priester der verschiedenen Länder den Kultus in eine mystische Hülle kleideten. Man begann die Zeugungskraft unter anderen Symbolen zu verehren. Man verbarg Phallus, Linga, Yoni etc. unter Hieroglyphen, rätselhaften Zeichen und zuletzt unter dem Symbol der Jungfrau Maria mit dem Kinde. Diejenigen, welche diesem Gegenstand ein eingehendes Studium widmen, werden sehr stark überrascht sein, zu finden, dass Anzeichen, Überreste, Monumente, dekorative Spuren, Symbolik u. s. w. von ehemals gewesenem, oder noch bestehendem, Phalluskultus in allen Ländern, in denen überhaupt irgend ein religiöses Empfinden zu einem Religionskultus geführt hat, vorhanden sind, und göttliche Verehrung der Schöpfungskraft in jeder Religion nachgewiesen werden kann.

Man braucht durchaus nicht einer zügellosen Phantasie die Führung zu überlassen, um in Tausenden von Orten und an Tausenden von Gegenständen in unserem christlichen Europa dekorative oder zeichnerische Anzeichen des Phalluskultus zu finden. Selbst an den Geräten, Einrichtungen, Möbeln unserer christlichen Kirchen etc. finden wir derartige

Anklänge. Wir werden im Verlaufe dieses Werkes Gelegenheit haben, näher darauf einzugehen, und Beweise dafür liefern zu können. In überreichlicher Zahl werden wir selbe aber nachweisen in Spanien, Griechenland, Ägypten, Indien und selbst in den teutonischen Ländern, besonders bei den Anglo-Saxonen und Skandinaviern. Als eine Verirrung und Degradierung der ursprünglich reinen Idee der Verehrung der göttlichen Schöpferkraft in den menschlichen Zeugungsorganen muss man es aber allerdings betrachten, wenn man findet, dass es Gegenden gibt, in denen noch heute der Eingang zu einer Höhle, der Spalt in einem Felsen, die ikonische Auswachsung eines Meeresgestades durch die brandende Flut, eine in das Meer hineinragende Landzunge, ja sogar die menschliche Zunge, in gewisser Form aus dem Munde hervorragend, als symbolische Darstellungen der menschlichen Zeugungsorgane allein oder als miteinander verbunden betrachtet werden!

Ein Spalt in einem kühn ins Meer hinausragenden Felsen, genannt Malabar Point, wird als berühmtes Yoni verehrt, und das Passieren durch diesen Spalt galt seit undenklichen Zeiten, und gilt heute noch als ein Regenerationsprozess!

Selbst in Grossbritannien findet man noch heute einen derartigen Aberglauben verbreitet, besonders in Cornwall. Um Kinder von Krankheiten zu befreien, wurden und werden selbe an gewissen Orten durch frisch gespaltene Bäume gezogen. In der Gemeinde Mardon befindet sich ein Stein mit einem Loch, das vierzehn Zoll im Durchmesser hat, durch welches viele Personen sich zwängen, um von Schmer-

zen im Rücken und in den Lendengegenden geheilt zu werden. Auch Kinder zieht man durch das Loch, wenn selbe von der sogenannten englischen Krankheit befreit werden sollen.

Einen derartigen Vorgang, der sich im Jahre 1888 in England zugetragen hat, findet man z. B. sogar im Londoner Standard, Ausgabe Monat September 1888, genau beschrieben. Ein anderer Korrespondent derselben Zeitung konstatiert, dass ihm ein gleicher Vorgang in den fünfziger Jahren in Rio Janeiro bekannt geworden sei. In den siebziger Jahren war dieser Gebrauch in Suffolk (England) sogar noch ziemlich verbreitet. Im Vergleich zu Indien blieb dieser Gebrauch in England jedoch keinerlei religiöser Charakter mehr an. Über den Vorgang selbst findet man bei verschiedenen Forschern genaue Angaben. Meistens wurden junge Bäume ausgewählt, in den besonders verzeichneten Fällen war es immer eine Esche, die man der Länge nach fünf Fuss weit aufspaltete. Dieser Spalt wurde von einem Manne offen gehalten, während der Vater des kranken Kindes dasselbe entkleidete und dann mit dem Kopfe voran durch den Spalt zog. Sowie dieser Akt vorüber war, wurde der Baum verbunden, und in derselben Zeit, in der die Wunde des Baumes vernarbte, musste das Kind von seiner Krankheit genesen, was auch der Fall war. Ein gleiches Vorkommnis wird aus Woodbridge berichtet. Auch dort konnte man eine junge Esche sehen mit einem bereits vernarbten Spalt, durch den ein Kind, das an einem Bruch gelitten hatte, gezogen und von seinem Leiden geheilt worden war. (Fortsetzung folgt.)

KAPITEL II.

Phallismus in den verschiedenen Ländern. Khem oder Cham in Ägypten. Verrohung des Kultus in Ägypten. Der Phallus-Schwur. Gebräuche in Wales. Das Zwitter-Element. Charakter des Phallus. Phallus-Symbole der Gegenwart. Herodot und die Bacchanalien. Priapus in Rom und Griechenland. Maachah, ein Priapus-Verehrer. Belphegor. Auswüchse des Priapusdienstes. Herkunft des römischen Priapus aus Ägypten. Catullus über Priapusdienst. Formen des Priapusdienstes. Phallismus im allgemeinen. St. Augustinus. St. Fontin und Priapus. Phallismus in Frankreich. Neapolitanische Feste. Der Maibaum in Indien und Europa.Der Phallismus variiert zwar in Einzelheiten in den verschiedenen Ländern, aber überall hat er dieselbe gemeinsame Quelle und den gleichen Grundcharakter. Der Akt oder die Idee, deren Symbol oder bildliche Verkörperung der Phallus war, wurde dargestellt von einer Gottheit, der er geweiht war, und in den verschiedenen Ländern respektive bei den verschiedenen Völkern hatte diese Gottheit verschiedene Namen.

In Ägypten finden wir, dass Cham oder Khem als Repräsentant des Zeugungsprinzipes die gleiche Bedeutung hat wie in Griechenland Pan. Infolge

seiner Eigenschaft als Gott des Hervorbringens und der Zeugung wurde Khem von den Ägyptern als die Gottheit betrachtet und verehrt, der man nicht nur die Hervorbringung alles Lebens im allgemeinen, sondern insbesondere die Erhaltung der eigenen Rasse und Familie durch Gewährung reicher Nachkommenschaft verdankte. Man findet daher auch in den heiligen Skulpturen der ägyptischen Tempel emblematische Darstellungen, wie ein König in der Gegenwart des Gottes mit einer Hacke der Erde aufhaut, um selbe anscheinend dem befruchtenden Einflusse des Gottes zugänglich zu machen. Diese allegorische Darstellung genoss die Gottheit sowohl in der Eigenschaft als Gott Cham oder Khem, wie unter dem Namen Amunra, der Erzeuger. Der Eigenschaft der Zeugungskraft der Gottheit entsprang bei den Griechen und Römern zweifelsohne auch der Gebrauch, ihre Gärten unter den Schutz des Priapus zu stellen. Die abstrakte Idee des Zeugungs-Einflusses nahm späterhin rohe und sinnlich ausschweifende Formen an.

Die Verehrung, die Khem oder Cham bei den Ägyptern genoss, war so gross, dass man sein Bild und seine Statue nicht nur in allen Tempeln vorfindet, sondern man baute sogar eine Stadt in Thebides und nannte selbe zu Ehren des Gottes Chammin, Khemmin oder Cham, was so viel bedeutet als Pan’s Stadt.

Bei den Ägyptern hatte der Phallusdient einen Zug relativer Reinheit und zeichnete sich durch eine Art naiven Idealismus aus, den er in anderen Ländern überhaupt nie, nicht einmal in den allerreinsten Uranfängen hatte, und den man in den meisten Ländern auch für ganz unangebracht hielt.

Die Ägypter beschränkten sich z. B. darauf, nur die männlichen Reproduktionsorgane an ihren Götterstatuen und in ihren Tempeln darzustellen. Diese phallische Nachbildungen waren ja wohl plump, aber jedenfalls wirksam und überzeugend in dem Sinne, den die Ägypter diesen bildlichen Darstellungen der Zeugungskraft beilegten. Man kann, in diesem Sinne betrachtet, keine wirksamere Symbolik finden, als wie in den Gottheiten Ammon, Ptah und Osiris die Eigenschaften der Zeugung und des Wachsens, und der ithyphallische Charakter derselben dargestellt wurden.

Im ersten Kapitel ist schon erwähnt worden, dass in orientalischen Ländern der Gebrauch geherrscht hat und in manchen Gegenden tatsächlich heute noch herrscht, bei Ablegung eines Eides die Hand auf das Zeugungsorgan zu legen, oder vielmehr es in die Hand zu nehmen. Dies geschah ganz besonders dann, wenn der Schwörende dem Eid ganz besondere Heiligkeit und bindende Kraft beilegen wollte. Diese Art des Eides findet man heute noch in Syrien, Mesopotamien und Ägypten u. s. w., es

kommt sogar vor, dass Eingeborene, ohne gerade einen Eid leisten zu wollen, nur um ihren Versicherungen Nachdruck zu geben, bei irgend welchen Beteuerungen ihre Hand auf das Zeugungsorgan legen, oder es mit der Hand berühren. Ein besonders charakteristischer Fall dieser Art wird aus der Zeit der napoleonischen Invasion Ägyptens geschichtlich berichtet.

Ein Ägypter war unter dem Verdacht, ein Spion zu sein, gefangen genommen worden und wurde vor den General Julian gebracht, der ihn verhören liess. Der gefangene Ägypter beteuerte mit grosser Lebhaftigkeit seine Unschuld, und als er fand, dass man ihm nicht glauben wollte, zerriss er seine Bekleidung, entblösste die untere Hälfte des Körpers, und indem er nach seinem Reproduktionsorgan griff und selbes festhielt, legte er höchst dramatisch einen schweren, feierlichen Eid ab, worin er beteuerte bei seinem Heiligsten, dass er nicht der Spion sei, für den die Franzosen ihn hielten.

Englische Altertumsforscher erklären, dass ein ähnlicher Gebrauch auch im nördlichen Europa vorhanden gewesen sei, und dass in Wales noch heute ein Gesetz vorhanden ist, das die Existenz dieses Gebrauches beweist. Dieses Gesetz stammt aus der Zeit Hoel des Guten und behandelte die Straftat der Notzucht. Es bestimmte, wenn eine Frau, der ein Mann gewaltsam und gegen ihren

Willen geschlechtlich beigewohnt hatte, wollte, dass ihr Gerechtigkeit widerfahre und der Missetäter bestraft werde, müsse sie die Identität des Mannes, der sie vergewaltigt habe, beschwören, und bei Ablegung dieses Eides, von dem die Bestrafung des Vergewaltigers abhing, müsse sie ihre rechte Hand auf die Reliquie des National-Heiligen legen und mit ihrer linken Hand das Zeugungsglied des angeschuldigten Mannes fassen.

Caylus weist das Alter dieses Gebrauches nach, und beweist durch Reproduktion eines Bildes, das den Osiris darstellt, wie er bei Ablegung eines Eides seinen Phallus ergriff, dass er schon bei den alten Ägyptern bestand. Je sorgfältiger man die Religions-Systeme der Alten studiert, desto klarer wird es dem Forscher, dass Geschlechts-Kultus die Basis von allen Religionen war. Das Zwitter-Element in den Religionen ist auch Geschlechts-Anbetung. Die Gottheiten wurden »Er-Sie« genannt und als Figuren halb Mann, halb Weib dargestellt. Synesius gibt eine ägyptische Inschrift wieder, die unter der bildlichen Darstellung einer ägyptischen Gottheit stand und lautete: »Du bist der Vater — und du bist die Mutter —, du bist der Mann, und du bist die Frau.«

Über die Entstehung der »Zwitter« (herm- aphroditische Personen, abgeleitet von Hermes und Aphrodite) ist folgende Sage bekannt. Ein Sohn

des Merkur (Hermes) und der Venus (Aphrodite) liebte die Nymphe Salmacis, indem er nun seine Geliebte in heisser Liebe umging, flehte er die Götter an, sie möchten beide zu einer Person verschmelzen. Dieses Gebet fand Erhörung und so entstand die herm-aphroditische Form oder deutsch der Zwitter.

In dem Phalluskultus der ägyptischen Religion bieten sich uns zwei Ideen dar, die nominell ein Ganzes bilden. Die Phallusanbetung ist einerseits eine Verehrung, Anbetung der schöpferischen und zeugenden Kraft der Gottheit, andererseits aber die Symbolisierung der Entstehung von Leben aus Tod, die Erneuerung alles Lebenden nach dem Tode in anderer Form, das heisst, es war ein Symbol der Unsterblichkeit, der Auferstehung vom Tode. In diesem letzteren Sinne wurde der Phallus auf die Särge der Alten gemalt und auf die Grabsteine eingegraben. Er sollte den Hinterbliebenen sowohl wie dem Fremden, der am Grabe Halt machte, um des Verstorbenen zu gedenken, die Tatsache der Unsterblichkeit eindringlichst ins Gedächtnis rufen, und die Auferstehung das Wiederlebendwerden des Verstorbenen wirksamst andeuten. Mariette Bey sagt: Diese Phallusbilder hatten absolut keinen unsittlichen, obszönen Beigeschmack, sie waren tatsächlich nichts anderes als die wirksamste und dem einfachsten Gemüte einleuchtendste Darstellung der

himmlischen Schöpferkraft, der Unsterblichkeit alles Lebenden, wodurch auch dem einzelnen Menschen eben das Wiedererstehen aus dem Tode, das ewige Weiterleben zur Gewissheit wurde. Man hat ja den Schöpfer auch durch andere Bilder dargestellt. Man hat z. B. den Schöpfer als Töpfer an der Drehscheibe personifiziert. Es kann doch gar keinem Zweifel unterliegen, dass ein derartiges Bild durchaus nicht so wirksamen oder dauernden Eindruck von der schöpferischen, zeugenden und alles erhaltenden Gotteskraft im menschlichen Herzen erwecken kann und hinter Menschen als die eigne Quelle der schöpferischen und zeugenden Kraft das heiligste und wertvollste Besitztum ist. Es wäre durchaus nur zu wünschen, dass auch unsere Zeit den Phallus resp. die menschlichen Reproduktionsorgane wieder als etwas »Heiliges«, statt als etwas »Satanisches, Sündhaftes und Unsittliches« betrachten würde. Unsere Zeit würde dadurch nur an »Sittlichkeit« gewinnen, aber gewiss nicht verlieren.

Befremden wird es die meisten Leser, wenn sie hören, dass selbst an den hehrsten christlichen Kathedralen unserer Tage die Wahrzeichen eines ehemaligen Phallusdientes übrig geblieben sind! Doch ist es eine nicht wegzuleugnende Tatsache, dass die Türme unserer Kirchen, ganz besonders

gewisse Formen derselben, nichts anderes sind als ehemalige Verkörperungen des Phallus, wie sogar gewisse Kirchen und Kathedralen in der Art ihrer Anlagen gewaltige Nachbildungen von Lingam-Yoni (die monumentale Darstellung der Vereinigung der männlichen und weiblichen Reproduktionsorgane) sind! Der Archäologe kann das nur bestätigen.

Bonwick sagt: »Dem poetischen Gemüte des Hindu ist diese Bedeutung des Turmes unserer Kirchen vollständig auf der Hand liegend, er könnte gar keine andere für verständlich halten, unseren Frommen in London ist sie aber jedenfalls ebenso gewiss unverständlich und shocking (anstössig). Wir bewahren aber sogar auch in unseren Kirchen, und zwar auch auf dem Altar Reminiszenzen des ehemaligen Phallusdientes. Wir bewahren in unseren Kirchen Symbole, die jedem Orientalen ein verschmitztes Lächeln entlocken und ihn zu der Frage veranlassen, warum wir denn Missionare nach Indien senden, während wir doch, wie ganz offenkundig durch die Symbole bewiesen wird, seinem alten Glau ben in unserem Glauben anhängen und selbem weiter pflegen.«

Bezüglich des Phallusdientes in Ägypten schreibt Herodot: Am Vorabende des Bacchusfestes opferte jeder Ägypter vor der Türe seines Hauses ein Schwein, das nachher dem Schweinehüter zurückgegeben wurde, der es davontag. Im übrigen

wurde das Fest aber genau so wie in Griechenland gefeiert, nur dass die Ägypter keine Chor-Tänze aufführten. Zu diesen mystischen Festen (Orgien) wurden von den Griechen kleine, obszöne Nach bildungen der Pudenda hergestellt (eine Elle gross), welche so künstlich ausgeführt waren, dass man die Nervenstränge erkennen und das Organ bewegen konnte. Diese Nachbildungen wurden von den Frauen in feierlicher Prozession umhergetragen, die Pudenda dabei von der Trägerin in Bewegung ge halten, und zu den Tönen einer Flöte sangen und tanzten sie dem Gotte Bacchus Lob und Preis! Herodot sagt, dass Melampus diese Feste und Opfer, sowie den Pomp des Phallusdientes und alle damit zusammenhängenden Zeremonien der Ägypter zu Ehren Bacchus zuerst bei den Griechen eingeführt habe. Aristoteles führt die Entstehung der alten Satyrn auf die Zotenreisserei und die improvisierten rohen Witze, die bei diesen Festen üblich waren, zurück. In Rom, Griechenland und gewissen Teilen Italiens nahm der Phallusdient die Form der Priapus-Anbetung und Verehrung an.

Priapos war, nach einer griechischen Sage, ein Sohn des Dionysos und der Aphrodite oder einer Nymphe. Er wurde von altersher zu Lampsakos am Hellespont als ein Gott verehrt, der die Herden, Gärten, Weinberge fruchtbar machte, und er genoss besondere Anbetung seitens der jungen Ehefrauen

und jungen Mädchen, welche vor der Hochzeit stan den, wegen der ausserordentlichen Grösse seiner Reproduktionsorgane. Durch diese Grösse sollte die grosse Reproduktionskraft des Gottes eben bild lich dargestellt zum Ausdruck kommen. Mit Priapus bezeichnete man denn auch die männlichen Zeugungsorgane, den Penis und den Hoden.

Es wird berichtet, Maachah, die Königin und Mutter von Asa, habe zu Ehren des Priapus einen Hain geschaffen, selben dem Dienste des Priapus geweiht und den Opfern zu Ehren des Gottes im Hain selbst präsidiert. Das I. Buch der Könige, 15, und II. Buch Chronik, 14 berichten, dass Asa um deswillen seine Mutter vom Throne gestossen habe, die Götzenbilder zerstört und den Hain niederhauen habe lassen.

Man nimmt auch an, dass Priapus mit Belphegor identisch gewesen sei. Belphegor wird vom heiligen Hieronimus als ein schändliches Götzenbild genannt. Eine andere Sage aus römischer Quelle erweitert die Geschichte des Priapus. Juno soll auf Venus (Aphrodite) über die Empfängnis des Priapus, als dem Sohne des Bacchus (Dionysos), äusserst eifersüchtig gewesen sein, und soll durch Zauberkünste es verursacht haben, dass Priapus mit unförmlichen und ausser allen Verhältnissen zu seiner Grösse stehenden Zeugungsorganen zur Welt kam. Deshalb verbannte Venus den Priapus nach Lampsacus, woselbst er

erzogen werden sollte. Er wurde jedoch ortselbst der Schrecken aller Ehemänner, so dass vor deren Zorn er fliehen musste. Nach seiner Flucht befiel aber die Männer von Lampsacus eine gewisse heimliche Krankheit in ihren Reproduktionsorganen, und da sie diese Krankheit als eine Rache des verjagten Priapus betrachteten, riefen sie ihn zurück, bauten ihm einen Tempel und zollten ihm und besonders seinem Organ göttliche Verehrung. Die Auswüchse, welche diesen Festen zu Ehren des Priapus anhafteten, lassen sich nicht andeutungsweise beschreiben. Boissart hat die Reproduktion eines Basreliefs veröffentlicht, welches die mehr als schamlosen Gebrauche bei diesen Festen erkennen lässt. Die denkbar widrigste und unnatürlichste Wollust und Trunkenheit kam dabei öffentlich zum Ausbruch und liess die Menschen im ekelhaftesten Schmutze sich wälzen. Der heilige Augustin gibt eine Beschreibung der Orgien. Auszugsweise berichtet Banier folgen des: Die Römer scheinen die Verehrung des Priapus von den Ägyptern übernommen zu haben, die unter der Form des heiligen Stiers, Apis, die zeugende Kraft der Natur verehrten. Da die Silbe pri oder pre in der orientalischen Sprache Prinzip, Grund ursache, Erzeugung bedeutet, so mag das Wort Priapus als gleichbedeutend mit Prinzip der Pro duktion oder Fecundation des Apis gedeutet wer den. Dieselbe Bedeutung hatten bei den Römern

die Namen Tutunus, Mutinus, Fascinum. Das letzte re Wort bedeutet einen Schutz (Zauberformel) gegen böse Geister (Einflüsse), wurde über Türen und Tore angebracht (wie heutzutage das Hufeisen) und von Kindern als Amulet um den Hals getragen. Kinderlose Frauen trugen es in der Hoffnung, mit Kindern noch gesegnet zu werden. Zu gleichen Zwecken wurden von kinderlosen Frauen auch kleine Votiv-Opfer aus Porzellan, Bronze, Holz in den be treffenden Tempeln dargebracht. Man fand eine grosse Anzahl derselben in Herculaneum, Pompeji und in ägyptischen Gräbern.

Die bildnischen Darstellungen des Gottes Pria pus variierten natürlich in Einzelheiten in den verschiedenen Gegenden, der Hauptcharakter war aber immer derselbe. Allen gemeinsam war, dass die Figur sich durch einen über alle Massen und ausser allem Verhältnis zur Grösse der ganzen Figur stehen den grossen Phallus auszeichnete. Manche hatten einen menschlichen Kopf mit Ohren und Hörnern eines Ziegenbockes, manche hatten den Kopf eines Rehes, manchmal bestand die Darstellung nur aus einem Kopf mit kleiner Büste und einem riesigen, hervorstehenden Phallus. Ein Forscher gibt an, dass er bei einem Kardinal eine derartige Büste gesehen habe, deren Phallus als Wegweiser einst gedient hatte. Priapus wurde auch dargestellt mit einer Hand, eine Sichel haltend und mit der anderen das mäch

tige Glied fassend. Es war ein allgemeiner Gebrauch, dass Frauen und Mädchen das von Kraft strotzende Glied mit Guirlanden schmückten und Kränze daran aufhingen. Der heilige Augustin erklärt, dass es bei den ehrbarsten Frauen und Mädchen Roms üblich war, sich auf das stramm hervorstebende männliche Zeugungsorgan zu setzen. Dieser Akt war sogar eine fromme Handlung und wurde besonders von Bräuten mit grosser Andacht vollzogen. Lactantius erwähnt diesen Gebrauch bei den römischen Mädchen und Bräuten, giebt demselben aber eine etwas verfängliche Deutung. Er sagt, die Bräute übten diesen Aktus mit dem Phallus des Priapus aus, um den Anschein und Eindruck zu erwecken, als ob der Gott der erste gewesen sei, dem sie das Opfer ihrer Unschuld gebracht hätten! Er spricht auch von Jutinus, vor dem »die Bräute sitzen«, als eine Einleitung zu den »Hochzeitsriten«. Ferner stellt er fest, dass an manchen Orten ein formloser, unbehauener Stein unter dem Namen Terminus dieselbe Verehrung genoss, wie der Phallus des Priapus. Gleiche Verehrung wie Pan und Dionysos bei den Griechen, Cham und Osiris bei den Ägyptern, Schiwa bei den Hindu, Adonis bei den Phöniziern, genoss Vul bei den Assyrern, Fricco bei den Skandinaviern, Hortanes bei den Spaniern, Attys bei den Phrygiern.

Der heilige Augustin erzählt, dass infolge des

Übermasses der Exzesse bei den Festen zu Ehren des Phallus die Behörden diese Feste schliesslich unterdrücken mussten. Bei den Festen der Venus verehrten die Matronen Roms das geweihte und heilige Emblem im Tempel auf dem Quirinal, trugen es in feierlicher Prozession nach dem Sanctuarium der Venus Erycina, woselbst es der Göttin dargebracht und dann in gleichem feierlichem Aufzuge nach dem Quirinal zurückgetragen wurde. Zur Frühjahrszeit trugen die römischen Landleute einen Phallus über ihre Felder, um dadurch den Fruchtbarkeit zu erlangen. In Mexiko, Zentral-Amerika und Peru haben die ersten Eroberer nicht nur Kreuze nach Art der christlichen Kreuze, sondern auch eine Unmasse phallischer Symbole gefunden. In Panuco wurde in den Tempeln der Phallus verehrt, und in Tlascalla genoss sowohl der Phallus wie die Cteis göttliche Anbetung. Basreliefs schmückten die öffentlichen Plätze, auf denen, nach Art des Lingam-Yoni der Hindu, die Vereinigung der beiden Geschlechtsorgane bildnerisch dargestellt und verherrlicht wurde.

In Cuzco, am Eingang zum grossen Tempel, und in Yuketan in den Tempeln, stunden grosse phallische Säulen, ferner monumentale Strukturen, deren Zweck in der Urzeit des Altertums verborgen liegt. Die runden Türme und Druidensteine in Irland sollen gleichen, oder ähnlichen Zwecken ge-

dient haben. Diese mysterösen runden Türme in Irland werden von den unterrichteten Forschern als phallische Symbole bezeichnet, die noch aus der grauen Urzeit stammen, als durch Eingeborene Indiens eine teilweise Kolonisation der irischen Insel stattfand und selbe, gemäss ihrem heimischen Kultus, der Zeugungs- und Reproduktionskraft göttliche Verehrung geniessende bildnerische Symbole errichteten.

Wir finden auch in Frankreich Gegenden, in denen eine Art Phallusdient heimisch war. Der erste Bischof von Lyon wurde in den Provinzen Languedoc, Provence u. s. w. als ein Heiliger verehrt. Sein Name war Pothin, Photin, Fontin oder Fotin. Das Volk sprach den Namen Foutin aus, und infolge der Ähnlichkeit in der Aussprache des Namens mit einem anderen Worte identifizierte das Volk St. Foutin mit dem anderen Worte, und hielten ihn für würdig, St. Priapus, den Gott ihres ehemaligen Religionskultus, zu ersetzen. So kam es, dass St. Foutin als Fortsetzung des ehemaligen Phallusdienstes gemissbraucht wurde. Bestärkt wurde dieser Gebrauch durch den Umstand, dass St. Foutin den Ruf genoss, er könne kinderlose Frauen fruchtbar und impotente Ehemänner kraftvoll machen, sowie geheime Krankheiten heilen. Es war deshalb in jenen Provinzen Sitte geworden, dass man nach Art der Votivopfer, die man dem Priapus dargebracht

hatte, Nachbildungen der männlichen oder weiblichen Zeugungsorgane aus Wachs anfertigte und selbe unter bestimmten Zeremonien und Gebeten auf dem dem heiligen Foutin geweihten Altare niederlegte. Sanci sagt, dass die Kapelle des heiligen Foutin mit Nachbildungen der pudenda beider Geschlechter vollständig besät war. Als im Jahre 1581 die Protestanten die Stadt Embrun besetzten, fanden sie unter den Reliquien der Hauptkirche der Stadt den Phallus von St. Foutin. Die frommen Leute jener Stadt brachten diesem Phallus Weinopfer dar. Die Frauen gossen Rotwein über die Extremität des Phallus, der von diesem Gebrauch an der Spitze vollständig rot gefärbt erschien, und sammelten den so darüber gegossenen Wein wieder in einem Gefässe, in dem sie den Wein sauer werden liessen, um ihn dann später zu einem besonderen (Sexual-) Zwecke zu verwenden.

Es wird auch berichtet, dass in manchen Gegenden Frankreichs bei Frauen der Landbevölkerung der Gebrauch herrschte, von einer hölzernen Nachbildung des Phallus des heiligen Foutin Holz abzuschaben, das Geschabte mit Wasser zu mischen und dann zu trinken, als eine Art Zaubertrank, um Kindersegen herbeizuführen.

Es wird ferner berichtet, dass in der Kapelle von St. Guingalais in der Nähe von Brest ein hölzernes Standbild des Heiligen war, das als Phallus

einen runden Holzbalken besass, der durch die ganze Figur hindurch ging. Auch hier herrschte die oben beschriebene Sitte. Die kinderlos gebliebenen Frauen verschluckten das abgeschabte Holz mit und ohne Wasser. Es wird nun von den Skeptikern der Gegend behauptet, dass die Priester von Zeit zu Zeit den hölzernen Phallus durch einen Schlag von hinten nach vorwärts trieben, um so den Anschein zu erwecken, als ob trotz des fortgesetzten Abschabens der Phallus doch niemals kürzer werde, wodurch der Heilige seine Wunderkraft bewies. Derartige Praktiken scheinen in vielen Gegenden im Schwange gewesen zu sein. Anfangs des siebzehnten Jahrhunderts existierte zu Orange ein aussergewöhnlich grosser Phallus aus Holz mit Leder überzogen und Testen versehen, dem göttliche Verehrung gezollt wurde. Als die Protestanten die Stadt eingenommen und die Kirche von St. Eutropius zerstört hatten, wurde dieser Phallus auf dem Marktplatz der Stadt öffentlich verbrannt.

Bis zum Jahre 1700 war es in Neapel während des Karnevals üblich, dass eine hölzerne Statue des Priapus, dessen Zeugungsglied so gross war, dass es dem Götzen bis unter das Kinn reichte, in öffentlicher Prozession umhergetragen wurde. Dieser Gebrauch wurde später vom Erzbischof Davanzati unterdrückt. Sir William Hamilton berichtet über folgende Gebräuche im ehemaligen Königreich Neapel. »Am

September wird zu Isernia in der Provinz Contado di Molise alljährlich ein öffentlicher Markt (Kirchweih-Messe) abgehalten, der drei Tage dauert. An einem dieser Tage werden die Reliquien des heiligen Cosmo und des heiligen Damianus in der Ortskirche zur öffentlichen Verehrung ausgestellt. In der Stadt und in den Messbuden werden zu derselben Zeit ex-votos aus Wachs feilgeboten, welche die männlichen Zeugungsorgane darstellen. Dieselben haben die verschiedensten Grössen, von der Grösse eines zollgrossen Miniatur-Phallus bis zur Grösse eines Palmzweiges. Es werden auch ex-votos nach Art der Lingam-Yoni (also beide Organe vereinigt) verkauft. Die Verkäufer halten in der einen Hand ein Körbchen mit den ex-votos, und in der anderen Hand einen Teller, worauf man das Geld legen soll, und dabei rufen sie fortwährend: Heilige Cosmos und Damianus! Wenn man die Verkäufer fragt, was die ex-votos kosten, so antworten sie: »più ci metti, più meritti!« (Je mehr du gibst, desto mehr Verdienst erwirbst du dir.) Die Verkäufer sind meistens weiblichen Geschlechtes. Ein Augen- und Ohrenzeuge berichtete, dass eine weibliche Person ein derartiges ex-voto in der Form eines Phallus kaufte, dasselbe zuerst küsste und dann die Worte sprach: »Santo Cosmo, benedetto, così lo voglio!« (Heiliger Cosmo, gesegneter, so soll er sein!) Dabei warf sie dann ein Geldstück auf den Teller.«

Im neunten Jahrhundert der christlichen Zeitrechnung war die Verwendung einer Nachbildung des Phallus als Amulett so allgemein, dass er von der Kirche in Acht und Bann getan werden musste. Trotzdem aber erhielt sich dieser Gebrauch noch so allgemein im dreizehnten und vierzehnten Jahrhundert nach christlicher Zeit, dass das kirchliche Anathema erneuert werden musste. Und selbst das wiederholte Verbot hat den Gebrauch nicht ganz ausrotten können, denn heute noch hängt man in gewissen Gegenden Italiens den kleinen Kindern Amuletts in der Form von Phalli um den Hals, um sie vor dem »bösen Blick« zu schützen.

Bei den Ausgrabungen in Pompeji fand man, dass vor den Geschäften der Bäcker und den Schmiedewerkstätten als Wahrzeichen an der Tür eine Abbildung des Phallus angebracht war, um böse Mächte abzuhalten und das Glück anzuziehen. Die allgemeine Verbreitung phallischer Embleme in Kleinasien wurde auch durch Schliemanns Ausgrabungen in Troja bewiesen. In einer Tiefe von vierzig Fuss fand derselbe eine Unzahl phallischer Gegenstände.

Ein volkstümlicher Gebrauch verbindet aber unsere heutige Zeit noch mit dem urgrauen Altertum und seinem Phallusdienst. Das ist der Maibaum. Wenn auch der moderne Städter nichts mehr vom Maibaumtanz, Maifest mit dem Dorfmaibaum weiss,

so wird doch in verschiedenen Gegenden Europas, und besonders in vielen Dörfern Englands, noch heute im Mai der Maibaum aufgerichtet zur Feier des Wiedererwachens der zeugenden Naturkraft, des neuen Lebens in der Natur, und dieser Maibaum, der mit Guirlanden geschmückt wird, um den die Jugend in bunter Reihe unter frohen Gesängen herumtanzt, ist nichts anderes als der Phallus einer vergangenen Zeit, das Symbol der zeugenden und schöpferischen Gotteskraft!

Dieser christliche Maibaum hat seinen Stammvater in Indien. Ungefähr um dieselbe Zeit, als nach christlicher Zeitrechnung der erste Mai fällt, feiert man in Indien das Bhavaṇifest, es wird hauptsächlich von solchen Hindus gefeiert, die Rindvieh züchten. Diese Hindus errichteten einen mächtigen Baum (Maibaum) auf ihren Feldern, schmücken denselben mit Bändern und Blumenguirlanden und feiern frohe Feste zu Ehren der Fruchtbarkeit spendenden Gottheit, als deren Organ der Baum über Feld und Wiese errichtet wurde. Wenn auch den christlichen Bewohnern Europas diese phallische Abstammung des christlichen Maibaumes unbekannt geblieben ist, so ist sie doch eine nicht wegzuleugnende Thatsache.

KAPITEL III.

Phallismus in Indien. Phallus-Verehrung in Asien (Syrien). Linga. Die Höhlen von Elephanta. Der Tempel von Hierapolis. Zeremonie von Linga-Puja. Die Frauen und der Lingadienst. Die Hindu und Kindersegen. Hochzeits-Tempel. Minderwertigkeit der kinderlosen Frauen. Schravana und Dasaratha. Die zwölf Lingas. Argha. Stein-Verehrung. Unreine, entweihte Brahmanen. Brahmanen und Feuer. Fehde zwischen Linga- und Yoni-Verehrer. Sarti und Parvati.In keinem Lande der Erde war und ist der Phalluskultus so ausgeprägt wie in Indien. Der gegenwärtige König Eduard von Grossbritannien und Irland, der den Titel führt: Defender of the Faith (Verteidiger des christlichen Glaubens), ist auch gleichzeitig Kaiser von Indien, und als solcher herrscht er, nach Angaben eines englischen Gelehrten, über mehr als hundert Millionen reine Phallusanbeter, also über ungefähr dreimal soviel Phallusanbeter als die britischen Inseln an Einwohnern zählen. Der englische Gelehrte E. Sellon erklärte vor mehreren Jahren in der anthropologischen Gesellschaft in London, dass es in Indien kaum

einen Tempel gibt, der nicht seinen Lingam hat, und dass in den meisten Fällen dieses Symbol die einzige Form ist, unter welcher die betreffende Gottheit des Sanktauariums angebetet und verehrt wird.

Die Lingamanbetung ist die indische Form des Phalluskultus, und trotz einer gewissen Verschiedenheit in der Form, den Zeremonien und den Symbolen ist der Phalluskultus der Römer und Griechen doch identisch mit dem Lingamkultus der Inder.

Der Linga ist ein glatter, runder, schwarzer Stein, der senkrecht aus einem anders geformten Stein herausragt, beziehungsweise innerhalb desselben schon beginnend, durch denselben hindurchgehend, über diesen zweiten Stein hervorstebt, und dieser zweite Stein ist flach und hat die Form eines an einem Ende abgeschnittenen länglichen Untersetzers einer Tunkschüssel. Manche Forscher vergleichen die Form des zweiten Steines mit einer sogenannten jüdischen Harfe. Die ganze Form ist aber, trotzdem selbe anscheinend aus zwei getrennten Teilen besteht, aus einem ganzen Stück Basalt gemeisselt. Die flache Form, welche man als jüdische Harfe bezeichnete (die konventionelle Form der pudendum muliebre), wird in Indien Argha oder Yoni genannt. Die erstere Form, der senkrecht stehende Teil, ist der Linga, das Abbild des membrum virile. Das Ganze führt die Bezeichnung Lingioni, Lingam-

Yoni, oder wird allgemein kurzweg Lingam genannt. Dieses Symbol der Reproduktions- und Regenerationskraft, beziehungsweise die Darstellung der Vereinigung der beiden Geschlechter, welche es in Wirklichkeit auch bildlich vorstellt, ist das Symbol der göttlichen sacti oder vereinigten aktiven Energien, die zeugende und gebärende Kraft, durch welche die ganze Summe der irdischen Wesen entsteht und besteht. Aus dieser Erkenntnis heraus, und um dieser göttlichen Schöpfungskraft willen, wird dem Symbol göttliche Verehrung und Anbetung gezollt. Der ganze Kultus ist gleichzeitig in tiefste Mystik eingehüllt und von mystischen Gebräuchen umgeben. Das Symbol wird ausser aus Basalt und Stein aus zahlreichen anderen Materialien hergestellt, wie z. B. aus Holz, Metall, Ton u. s. w., und in den verschiedensten Grössen, variierend von der Grösse von kaum einem Zoll bis zur Grösse von einem Meter und mehr. Manchmal sieht man solche von ganz enormer Grösse, wie zum Beispiel in den Höhlen von Elephanta, woselbst man auch den unzweifelhaften und unwiderleglichen Beweis findet dafür, dass die Symbole ebenso alt sind wie der Tempel selbst, denn sie sind gleich wie der Tempel aus dem Stein der Höhle herausgemeisselt. Der Boden, die Decke, die Säulen und die zahlreichen Figuren und Skulpturen sind alle aus dem Granit

der Höhle gemeisselt, geschliffen und ziseliert und werden heute noch als eine der grössten Sehens würdigkeiten der Welt bewundert und angestaunt. Die ungeheure Grösse der konischen Linga-Säulen schliessen die Möglichkeit aus, dass selbe zu einer späteren Zeit in den Tempel erst hineingebracht worden wären, ebenso wenig wie es möglich gewesen wäre, die Kolossal-Statuen von Schiwa und seiner Gemahlin, die hier grösser sind wie irgendeine andere Gottheit, von aussen in den Tempel zu bringen. Die Götter sowie die Linga-Säulen sind im Tempel aus dem Gestein des Felsens gemeisselt worden und dokumentieren dadurch ihr eigenes Alter und das Alter des Kultus, dessen Symbol sie sind. Aus Berichten von Forschern geht hervor, dass in manchen Tempeln die Linga vierzig Fuss hoch sind und fünfundzwanzig Fuss im Umfang messen.

Über noch grössere bildliche Darstellungen von griechischen Phalli gibt ein Bericht Drydens über den Tempel von Hierapolis Auskunft. Derselbe sagt: Zwei grosse Phalli stehen im Torweg und tragen folgende Inschrift: »Ich, Bacchus, widme diese Phalli meiner Stiefmutter Juno.« Die Griechen errichteten dem Bacchus kleine Phalli, welche kleine aus Holz gemachte Männer darstellen, bene nasatos und neu rospasta genannt wurden. Auf der rechten Seite des Tempels ist ein kleiner Mann aus Bronze, dessen

enormes membrum ganz ausser allem Verhältnis zu seiner eigenen Grösse ist. Die Priester des Tempels sind Männer, die sich selbst verstümmelt haben und Frauenkleider tragen. Der Tempel steht auf einem Hügel in der Mitte der heiligen Stadt Hierapolis (in der Nähe des heutigen Aleppo) und ist von einer doppelten Mauer umgeben. Das Haupttor des Tempels liegt gegen Norden und hat einen Umfang von 200 englischen Yards. Innerhalb dieses Torweges stehen die oben erwähnten zwei Phalli, von denen jeder ungefähr 180 Fuss hoch ist. Zweimal im Jahre steigt einer der Priester auf die Spitze der Säulen- Phalli und bleibt sieben Tage und sieben Nächte oben. Das Volk nahm an, dass der Mann dort oben zu den Göttern und mit den Göttern rede, für die Prosperität von ganz Syrien bete, und dass die Götter, dem Symbol nahe, diese Bitten erhörten. Während der sieben Tage durfte der Mann niemals schlafen. Innerhalb der Mauern, welche den Tempel umgaben, wurden Ochsen, Pferde, Adler, Bären und Löwen gehalten, welche gezähmt und den Priestern dienstbar gemacht waren.

Abendländer finden es naturgemäss für eine höchst sonderbare Form, um einer Stiefmutter Verehrung zu zollen. Man muss eben bedenken, dass zu jenen Zeiten das weibliche Geschlecht diesem kraftvollen und verehrungswürdigen Talisman gött liche Anbetung zollte und diese Anbetung und Ver-

ehrung offen und ohne Erröten ausübte. Dryden behauptet aber, dass die Phalli bedeutend älter sind als die Inschrift. Diese Phalli seien Symbole der Urreligion des Landes gewesen, welche nur zwei Gottheiten kannte, Himmel und Erde, Uranus und Gäa der Griechen. Das heisst die zeugende Kraft des Himmels und die gebärende Kraft der Erde, wodurch letztere die Mutter alles irdischen Lebens ist. Die zeugende Kraft des Himmels fand seinen bildlichen Ausdruck in dem Phallus, nicht als Bild des Sexual-Organs, sondern als »Vater des Universums«, und deshalb nahm auch niemand Anstoss an diesen Nachbildungen des männlichen Reproduktions organs. Über die Art, wie die Priester auf diese Phalli hinaufgeklettert sind, wird wie folgt geschrieben: Der Priester bindet sich ein Seil um den Leib und dann legt er das Ende dieses Seiles um den Phallus. Danach setzt er seinen Fuss auf eine kleine Holzsprosse, die in den Phallus eingelassen war und gerade soweit daraus hervorragte, um der Spitze des Fusses einen Halt zu geben. Auf diese Art schiebt sich der Mann von einer Sprosse zur andern, indem er dabei das Seil immer im Verhältnis zu seinem eigenen Emposschieben auf beiden Seiten gleichmässig nachschiebt, nach Art eines Kutschers, der einmal rechts, einmal links die Zügel anzieht und nachlässt beim Dirigieren der Pferde. Diese Art

des Kletterns erinnert an die Art, wie die Eingebo renen Afrikas auf Palmbäume klettern. Wenn der Priester auf der Spitze des Phallus angelangt ist, lässt er ein anderes Seil, das er mitgenommen hatte, zur Erde herunter und zieht mit demselben Holz, Bekleidung, Kochgefässe und was er sonst an Materialien und Lebensmitteln nötig hatte, zu sich hinauf. Er baute sich dann eine Art von Nest, in welchem er die sieben Tage sitzend zubringen musste. Während dieser Zeit kamen dann die Andächtigen, opferten Gold- und Silbermünzen (manche begnügten sich auch damit, Kupfermünzen zu opfern), legten auch andere Gaben am Fusse des Phallus nieder, nannten ihre Namen und gingen dann wieder nach Hause. Ein anderer Priester, der in der Nähe Wache hielt, berichtete die Namen der Opfernden dem auf dem Phallus sitzenden Priester, der nun seinerseits für die Opfernden von der Gottheit den Segen der Fruchtbarkeit für die Familie, das Haus, das Feld, das Haustier u. s. w. erflehte und dabei ein metallisches Instrument anschlug, das einen lauten, schrillen Ton gab.

Doch kehren wir zurück zum indischen Gegen stück des griechischen Phallos. Man findet also in Indien auch Linga von ganz winziger Grösse für den Kultus zu Hause oder den persönlichen Gebrauch. Manche Personen tragen sogar stets ein derartiges kleines Symbol bei sich, und in vielen

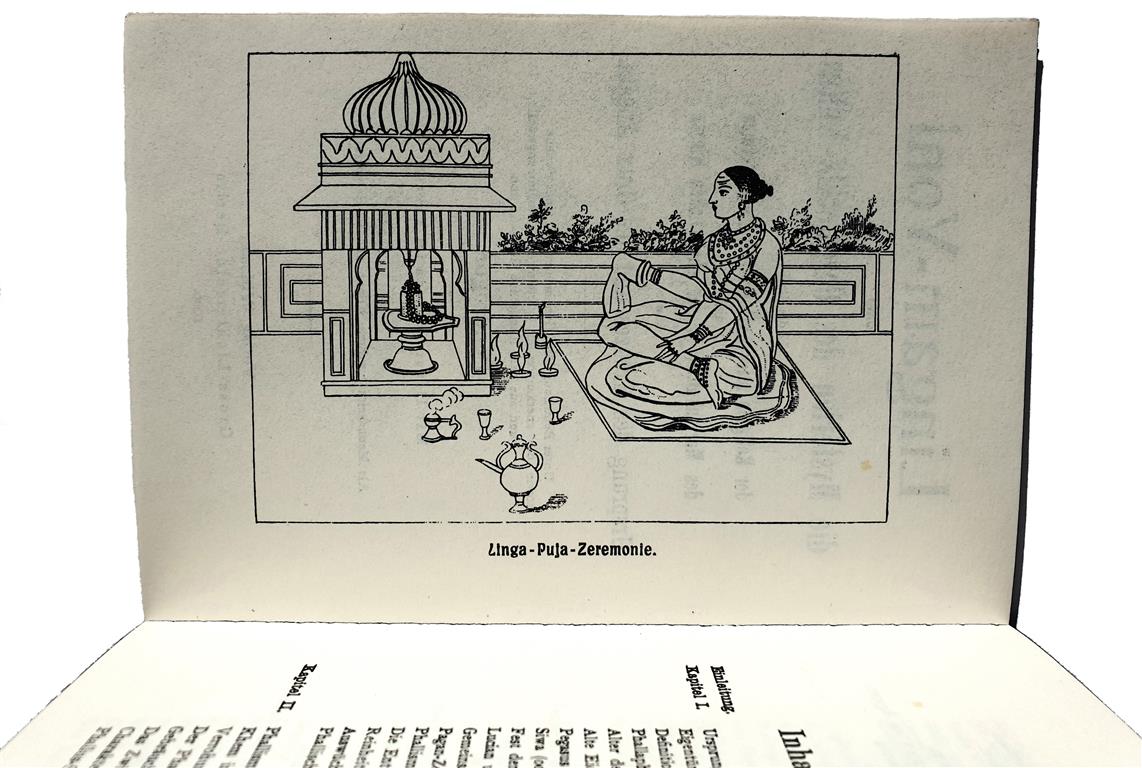

Familien wurde täglich ein neues Exemplar aus Ton hergestellt, unter den vorgeschriebenen Gebeten und Zeremonien geweiht und dann entweder auf den häuslichen Altar oder unter einen dem Gotte Schiwa geweihten Baum oder Strauch gestellt, woselbst dann die weiblichen Mitglieder des Haushaltes dem Sym bole göttliche Anbetung zollten. In jedem Dorfe ist ein Tempel, und in jedem Tempel ist ein Linga, gewöhnlich zwei oder drei Fuss hoch, der sich aus einer Art breiten Basis in konischer Form gerade zum Himmel emporhob. Junge Mädchen, die Lieb haber oder Ehemänner zu bekommen wünschen, versammeln sich am frühen Morgen in diesen Tempeln zur Vornahme feierlicher Zeremonien und An betung der Gottheit. Diese Zeremonie wird »Linga- Puja« genannt (siehe die Illustration hinter dem Titelblatte). Sie besteht in folgendem Aktus. Zuerst bespritzen die jungen Mädchen das Symbol mit Wasser aus dem Ganges (nach Art der Besprengung mit dem Weihwasser in katholischen Kirchen), dann dekorieren sie den Linga mit Guirlanden aus Tulva- blumen, gefolgt von Gestikulationen mit den Fingern und dem Hersagen der vorgeschriebenen Beschwörungsformeln, schliesslich reiben sie ihren Unterleib gegen das Symbol und flehen die Gottheit an, sie fruchtbar zu machen.

Es liegt in der Natur dieser Zeremonie, dass selbe leicht sinnlich ausartet und zu Missbräuchen führt.